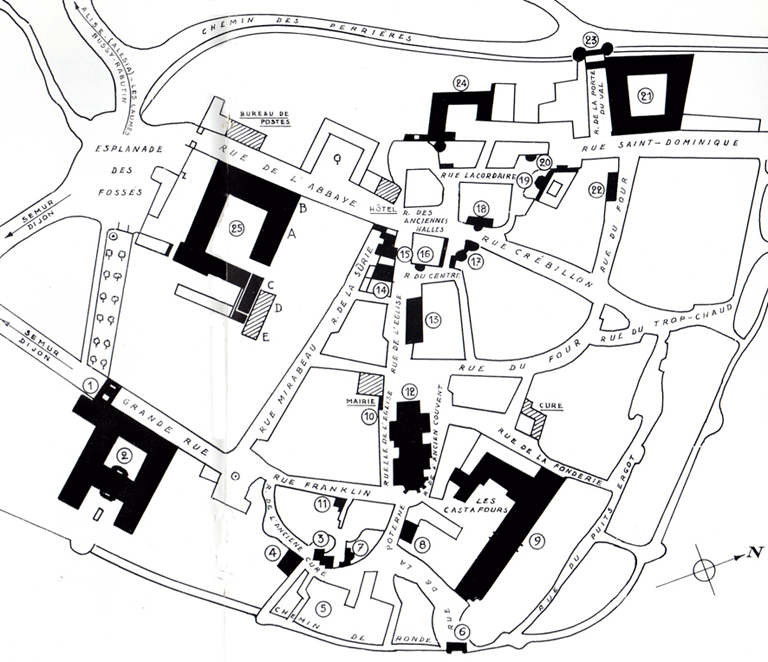

(il est recommandé au visiteur de suivre le sens de visite indiqué sur le plan de Flavigny

reproduit ci-après, les chiffres et les lettres renvoient aux explications situées ensuite)

(il est recommandé au visiteur de suivre le sens de visite indiqué sur le plan de Flavigny

reproduit ci-après, les chiffres et les lettres renvoient aux explications situées ensuite)

VERSION FORMAT A4 DE CE PLAN POUR IMPRESSION

N° 1 - Porte du bourg, dite jadis "Porte de Barme", beau spécimen d'architecture militaire du milieu du XVème siècle. Porte à cintre surbaissé. Au centre, une niche contient une viege de l'époque. Percée de trois meurtrières, la partie supérieure est surmontée de mâchicoulis qui reposent sur neuf séries de trois corbeaux chacune.

N° 2 - A droite : ancien hôtel Couthier de Souhey, construit en 1700, masqué par des constructions récentes. Il comporte des appartements de l'époque Régence. Parc magnifique : larges terrasses superposées avec ronds-points surplombant la vallée de Verpant. Pour la construction de ces terrasses, Claude Couthier employa les pauvres de la ville, les secourut ainsi dans la famine de 1709, tandis que lui-même allait à sa ruine. Les bâtiments sont occupés aujourd'hui par le Petit-Séminaire Saint-Bernard.

N° 3 - Tour de Guette carrée (XVème siècle). Accolée à une maison basse à angle coupé et construite en belles pierres d'appareil, elle montre deux étages en encorbellement dont les ouvertures ne sont que de petites meurtrières.

N° 5 - Descendre quelques marches dans une ruelle à droite (ruelle du Puits) et, après un court passage dans une étroite venelle, suivre à gauche la portion du Chemin de Ronde qui conduit à la Poterne.

N° 6 - La Poterne, dite aussi "Potelle" et "Porte de la Côte d'Or", petite porte d'enceinte datant du début du XVème siècle. Descendre la sente hors les murs, jusqu'au lieu-dit "La Motte de Beurre". Magnifique panorama sur la vallée Sud.

N° 7 - Remonter ensuite la rue de la Poterne. Au croisement de la rue de la Cure, à gauche, maison avec tourelle d'escalier du début du XVIème siècle, dite de Nicolas Brigandet, héroïque défenseur de Flavigny, au temps de la ligue.

N° 8 - A droite, dans une cour, fenêtres à accolades du règne de Louis XII. En arrivant au chevet de l'église, obliquer à droite et entrer dans une grande cour, dite "Les Castafours", ancienne cour intérieure du Couvent des Ursulines. Traverser cette cour en ligne droite et prendre l'escalier intérieur qui desservait les cellules des Soeurs et qui aboutit sur la façade de l'ancien Couvent (1633).

N° 9 - Belle vue sur la vallée Nord-Est.

Longer à gauche cette façade et remonter la rue de la Fonderie, puis la rue Gauthrin jusqu'à l'église que l'on contournera par le chevet, pour emprunter la ruelle de l'Eglise.RUELLE DE L'EGLISE :

N° 10 - Porte en anse de panier du XVIème siècle, dépendant d'un immeuble construit sur l'emplacement du château ducal et de la Tour de Bourgogne, fief des ducs dont Quentin-Ménard fut le dernier seigneur engagiste.

N° 11 - A l'angle de la rue Franklin : charmante fenêtre géminée du XIVème siècle.

N° 12 - "L'Eglise Saint-Genès est un édifice orienté, reconstruit au XIIIème siècle à l'emplacement d'une très ancienne église, entièrement restauré et agrandi à partir du XVème siècle. Le plan primitif se composait d'une triple nef à six travées, d'un transept non débordant et d'un choeur rectangulaire. Le XVème siècle prolongea le choeur d'une travée avec chevet à pans coupés, et les XVIème et XVIIème siècles ajoutèrent des chapelles latérales. Par une disposition très rare dans un édifice gothique, les bas-côtés et les deux premières travées de la nef portent des tribunes, desservies par des escaliers d'abord placés dans des tours de façade, puis, plus tard, à l'extrémité orientale des collatéraux. Ces tribunes, voûtées d'ogives, étaient fort utiles aux jours de grande affluence, comme le lundi de Pentecôte où accourait la population des environs. Le jubé du XVème siècle occupe en hauteur la surface entière de la dernière travée de la nef. Il est bordé par une balustrade d'un beau dessin flamboyant, qui contourne sur sa face occidentale une chaire à cul-de-lampe armorié. Les voûtes hautes ont été complètement reconstruites au XVème siècle, après avoir été abaissées de plus de deux mètres.

A. Chapelle des Sept Douleurs : Vierge de calvaire, bois du XVème siècle (1) attribuée à l'atelier de Claus Sluter. En vis-à-vis : saint Jean l'Evangéliste, bois du XVème siècle (2). Au mur : panneau peint du XVIème siècle : "La Nativité" (3).

B. Chapelle Saint-Joseph : piscine gothique.

C. Chapelle Saint-Martin : bel Ange de l'Annonciation : un des chefs-d'oeuvre de la culture champenoise du XVème ; saint Denys, pierre polychrome du XIVème siècle. Remarquer la porte romane de cette chapelle, seul vestige de l'église antérieure.

D. Chapelle Saint-Vincent : deux belles statues du XVème siècle en pierre polychrome : sainte Barbe et sainte Anne (7 et 8). Intéressant retable en bois doré du XVIIIème siècle. Restes de vitraux du XVIème siècle.

E. Chapelle du Sacré-Coeur : ancienne chapelle seigneuriale (XVème siècle). Sous le vitrail, statue de sainte Madeleine (10) ; statue de sainte Anne à la vierge (11). Autel en bois doré du XVIIème siècle (9). A droite de l'hôtel : saint Joseph, bois du XVIIIème siècle ; à gauche, Vierge à l'enfant (XVIIIème siècle).

Dans le croisillon sud du transept, à l'entrée de la chapelle Saint-Vincent : belle pierre polychrome du XIVème siècle : Vierge allaitant l'Enfant Jésus (5).

Choeur : les stalles, chef d'oeuvre d'inspiration flamande (XVème siècle) (12). Il convient d'admirer en détail les dorsaux, les baldaquins, les figurines des miséricordes et surtout les merveilleuses statuettes se faisant vis-à-vis sur les accotoirs.

A droite du maître-autel, dans une niche, Vierge de la douleur, bois doré du XVème siècle (13), et une statuette du XVème siècle figurant sainte Marguerite (15).

F. Chapelle de la Sainte-Vierge : médaillons de bois sculpté, d'époque Renaissance, provenant du ban de la famille Milletot, reproduit par Viollet-le-Duc dans son dictionnaire du Mobilier.

G. Chapelle dédiée à tous les Saints (actuellement à usage de resserre) : remarquer l'élégante porte d'époque Renaissance (15).

H. Chapelle Saint-Genès : deux très intéressants volets d'un triptyque, peinture sur bois du début du XVIème siècle : sur une face "Melchisédec offrant les pains expiatoires" et "La manne céleste" ; au verso, les donna-teurs : Guy Milletot, seigneur de Bournay et sa femme, Barbe Languet (18). Sur la clôture d'entrée de la chapelle, on remarquera, ciselés dans la pierre, deux fins profils de la Renaissance (17).

A droite du portail : curieuse statue de saint Christophe, pierre du XVème siècle (19).

L'église a été classée Monument historique en 1838. La statuaire et tous les objets énumérés ci-dessus ont été classés entre 1907 et 1933.

N° 13 - A droite, maison du XVIIIème siècle en bel appareil. Du côté nord, restes d'ouvertures avec colonnettes et chapiteaux à feuillages. A l'est, fenêtres cintrées et corbeaux entaillés pour auvent. Gargouille en forme de louve. Corniche moulurée. Dans une fenêtre, Vierge en bois du XIVème siècle de style typiquement bourguignon.

N° 14 - A gauche, élégante maison de la fin du règne de Louis XII. Sur la façade, statue de Vierge bourguignonne abritée dans une niche.

N° 15 - En descendant encore, à gauche, maison de l'époque Charles IX, avec baie d'échoppe et tour d'escalier.

N° 16 - Revenir légèrement sur ses pas : dans une cour, à gauche (rue du Centre), tourelle d'époque Henri III (1580).

N° 17 - Pittoresque petit passage avec marches, faisant communiquer la rue du Centre avec la rue Voltaire ; maisons à bâtis de bois et à encorbellement (XVème siècle) et jolies fenêtres aveuglées.

N° 18 - A l'entrée de cette rue, en face, maison Louis XII, d'un type intermédiaire entre le gothique et la Renaissance : tourelle blasonnée à moulures coupées de trilobes. Revenir sur ses pas jusqu'à la rue des Anciennes Halles, descendre la rue Voltaire et s'engager rue Lacordaire.

N° 19 - Au bout de cette rue, en face : tour octogonale de la fin du XVème siècle.

N° 20 - A gauche : tourelle d'escalier en encorbellement du début du XVIIème siècle.

N° 21 - A gauche : vastes bâtiments dits "Maison Lacordaire". Toute la partie qui descend le long de la rue de la Porte du Val date du XIIIème siècle. Elle comportait trois rangées de fenêtres à trilobes géminées dont plusieurs subsistent encore.

Ces bâtiments furent le logis du Grand Bailli de L'Auxois, puis le siège du Parlement Royaliste de Bourgogne, à l'époque de la Ligue. En 1848, le Père Henri-Dominique Lacordaire, venu restaurer l'Ordre des Dominicains, y demeura quelques années. Ils furent considérablement agrandis en 1874, le long de la rue Saint-Dominique.

La construction reçut, tour à tour, des Communautés de Dominicains et de Dominicaines. Actuellement, elle abrite la Maison-Mère des Soeurs Dominicaines Missionnaires des Campagnes et le Couvent Saint-Dominique de la Gloire-Dieu.

S'engager à gauche.

N° 22 - A droite, maison du XIIIème siècle en bel appareil (reproduite par Viollet-le-Duc comme étant du XIIème siècle). Les trilobes des fenêtres géminées sont séparés par de petits quatre-feuilles. Cette demeure est un remarquable spécimen d'architecture bourguignonne du siècle de saint Louis qu'on retrouve encore rue du Trop Chaud.

Revenir ses pas et s'engager en face.

N° 23 - La Porte du Val se compose, en réalité, de deux portes bien distinctes.

a) Porte intérieure : du XIIIème siècle, en bel appareil, surmontée de trois archères, elle représente le dernier souvenir de l'enceinte de Flavigny bâtie par l'Abbaye. Sa voûte dessine un segment de cercle.

b) Porte extérieure : elle fit partie de l'enceinte des Guerres de Religion. Elle est à plein cintre, accompagnée d'un portillon et flanquée de deux tours meurtrières. Un mâchicoulis porté sur quatre corbeaux d'une vigoureuse saillie la surmonte ; cinq meurtrières donnent à l'intérieur sur le chemin de ronde, communiquant avec les tours qui ont des voûtes à coupole.

Ce chemin longe les anciens remparts de la Cité.

N° 24 - On remarquera, à gauche, un vaste bâtiment du XVIIème siècle qui fut résidence des Abbés commandataires, dite encore aujourd'hui "Abbatiale".

Admirer la vue sur la vallée Nord-Ouest.

Cette place faisait autrefois partie du domaine de l'Abbaye. Sur la "Promenade", au haut des escaliers, une statue du Père Lacordaire, par Bonassieux (1874), provient du Couvent des Dominicaines.

De l'esplanade des Fossés, derrière une rangée de bâtisses, on a vue sur les anciens bâtiments de l'Abbaye, datant du XVIIIème siècle.

N° 25 - Par la Porte Sainte-Barbe, on longe à droite la façade principale de l'Abbaye, au bout de laquelle on tournera, à droite, dans la cour d'entrée.

A. Fabrique d'Anis : sur demande, on pourra assister à la fabrication et à l'empaquetage des fameux anis dont l'invention semble remonter haut dans le temps. On sait que cette industrie locale jouit d'une réputation mondiale. Elle porte le nom de Flavigny aux cinq Continents.

Quatre vestiges très importants subsistent de l'église abbatiale :

B. En surface : à droite, avant de longer le mur de la fabrique, restes du porche roman qui introduisait dans l'église. Ces restes du XIIème siècle se présentent à l'extérieur sous la seule forme d'un départ de voûtes d'ogives. Mais à l'intérieur, la travée sud subsiste en son entier, transformée en petit salon et l'on y remarque, sous la retombée des ogives moulurées de trois puissants tores, de beaux chapiteaux décorés de feuillages.

C. Au fond de la cour d'entrée, en haut des marches, restes de la paroi latérale sud du choeur présentant deux arcades de la fin du XIème siècle, refendues par une lourde colonne centrale que surmonte un chapiteau sculpté. Ces arcades attestent l'existence d'une tribune dont un accès est encore visible. Au-dessous, restes d'arcature.

D. En sous-sol : on longe d'abord un couloir -ancien collatéral sud de l'église- avant d'accéder à gauche, à la crypte. Celle-ci, reconstruite en majeure partie au XIème siècle, est composée d'une partie centrale, terminée en hémicycle et dont les voûtes, peut-être refaites à une époque plus tardive, reposent au centre sur quatre colonnettes. Trois des chapiteaux sont ornés de feuillages grossièrement sculptés. Le quatrième est fait d'une tête gallo-romaine, probablement venue d'Alésia. Les bases et les fûts peuvent avoir la même origine. Des deux allées qui bordaient cette partie centrale de l'église basse, il subsiste celle du sud, recouverte de voûtes d'arêtes. Un des piliers porte une riche décoration de rinceaux et d'entrelacs. Son moulage figure, à Paris, au Musée des Monuments français.

E. Dans le prolongement de la crypte, d'importants travaux exécutés de 1957 à 1959, ont dégagé l'oratoire qui terminait l'église basse à l'est, et le couloir qui raccordait la construction à la crypte proprement dite. De plan hexagonal, cet édifice a remplacé une rotonde de l'époque carolingienne, dont les substructions ont été retrouvées. Quatre colonnes centrales supportaient la voûte. Deux d'entre elles présentent une section tréflée qui leur confère une grande importance pour les origines de l'architecture gothique.